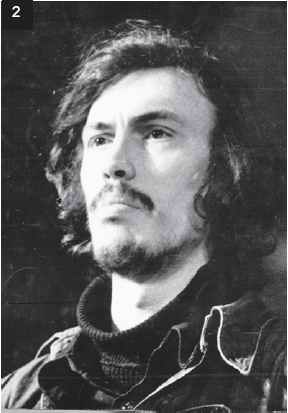

Владимир Абашев

| |||

|

Абашев Владимир Васильевич (р. 21.04.1954). Доктор филологических наук, зав. кафедрой журналистики и лабораторией городской культуры и СМИ Пермского государственного университета. Автор 80 научных работ, монографии «Пермь как текст» (Пермь, 2000). Литературовед, литературный критик, продюсер общественных и культурных проектов. Директор пермского фонда культуры «Юрятин». Лауреат премии Малый Букер 2000 в составе фонда «Юрятин». |

Когда мы проводили конференцию под названием «Пермская поэтосфера» [1], там выступал Юра Орлицкий, и он говорил о том, что вы, ребята, конечно, гордитесь тем, что у вас здесь происходит, но на самом деле это калька с процессов, которые происходят во всех других местах. Мне это тогда не понравилось, конечно. Мои патриотические чувства были задеты, мне хотелось верить: то, что делается в Перми – это уникально, не похоже ни на что. И уж куда там всем остальным. Теперь я все больше и больше понимаю, что во многом он был прав. Не в плане оценки каких-то конкретных вещей – у него было и чувство ревности определенное – он сам пишущий человек, а пишущие люди, как правило, друг к другу относятся ревниво: «и каждый встречал другого с надменной улыбкой», – это известно. Но структурно он был прав, потому что поэтический процесс, хотя и шел разными темпами, но в чем-то однородным был повсюду. И функционально выделялись какие-то роли в этом процессе литературном, которые тоже повторяли друг друга. Вот с этой точки зрения моя роль, мое прикосновение ко всем литературным событиям, происходившим в Перми, и к делам группы – будем говорить так, оно функционально было похоже – только функционально! – на то, какую роль играл Михаил Эпштейн в московских событиях. Это роль человека, который должен был осмыслять и пропагандировать то, что делается.

В этой роли впервые, видимо, мне довелось выступить на семинаре, который предшествовал 50-летию, празднованию я не помню чего – «Молодой гвардии». И там состоялся областной какой-то слет творческой молодежи [2]. На этот праздник пригласили (при участии «Молодой гвардии», а именно Татьяны Гончаровой) группу поэтов, которая собиралась вокруг Ковальджи. И вот среди них эта троица – Парщиков-Еременко-Жданов – через дефис практически и воспринимавшаяся. Однако не приехал ни первый, ни второй, ни третий. Приехал Бунимович, которого, честно говоря, особенно не ожидали. Его приезд, конечно, оттенок разочарования вызвал – ну какой Бунимович, когда такие легендарные имена! Просто о Бунимовиче мы ничего не знали. Вот Парщикова, Еременко, Жданова я уже прочитал все, что можно было прочитать... А прочитать можно было подборку в «Дне поэзии-80», а потом вскоре ведь вышла книжка Жданова «Портрет», и стала маленькой «библией» новой поэзии, олицетворением для провинции всего самого новаторского, самого сильного, самого интересного, яркого – вот это то, что перечитывалось.

Семинар состоялся в редакции «Молодой гвардии», и там,

конечно, были и Слава Дрожащих, и Виталий Кальпиди. Он мне, кстати, и сообщил

об этом семинаре, попросил в нем участвовать. Был там Паша Печенкин с какими-то

своими текстами, которые мне показались тогда не очень вразумительными... Еще

какой-то молодой человек мелькал. Был там Миловский, он был редактором, и был,

по-моему, в изрядном подпитии в этот момент. Он открыл семинар, но даже сидел

на стуле неуверенно, его открывая, и явно не знал, что говорить вообще. И конечно,

была Гончарова. Вот был ли Юра Беликов, я не помню – по-моему, был. Был Евгений

Бунимович, был Кирилл Ковальджи.

Семинар состоялся в редакции «Молодой гвардии», и там,

конечно, были и Слава Дрожащих, и Виталий Кальпиди. Он мне, кстати, и сообщил

об этом семинаре, попросил в нем участвовать. Был там Паша Печенкин с какими-то

своими текстами, которые мне показались тогда не очень вразумительными... Еще

какой-то молодой человек мелькал. Был там Миловский, он был редактором, и был,

по-моему, в изрядном подпитии в этот момент. Он открыл семинар, но даже сидел

на стуле неуверенно, его открывая, и явно не знал, что говорить вообще. И конечно,

была Гончарова. Вот был ли Юра Беликов, я не помню – по-моему, был. Был Евгений

Бунимович, был Кирилл Ковальджи.

Кстати, Бунимович, вдруг оказалось, обо мне слышал – это было для меня сюрпризом, неожиданным и, разумеется, приятным. Понятно, приезжает московский поэт, в таком черном дедовском кожаном плаще, что было очень стильно – этим сразу убил, можно сказать, всех, потому что все были одеты кое-как, а на нем – монументальный плащ тридцатых годов, доставшийся от деда, военного (не помню, генерал он у него был или полковник, в общем – военный) – и вдруг в лифте он спрашивает: «А вы Абашев?». Я говорю: «Да, я Абашев». А оказалось все очень просто. В «Литературке» до этого появилась моя маленькая рецензия на сборник Ивана Лепина, и жена Бунимовича, просматривавшая «Литературку», сказала: «Вот видишь, тут рецензия – скорее всего, он там и будет, этот самый Абашев. Вряд ли в Перми много литературных критиков».

Так вот, семинар. Я там выступал в роли «читателя».

Выступали ребята, читали какие-то свои тексты, высказывались. А я, поскольку

человек со стороны, нейтральный, «читающий» – я так свою роль и обозначил. Роль

«читателя». Я тогда перечитывал Виталия очень подробно, тщательно, Славу Дрожащих

– и выступал с каким-то анализом, оценкой всех этих подборок. Причем выступал,

конечно, в роли патриота Перми – хотя, надо сказать, что стихи Бунимовича мне

понравились.  В них была та скупая точность и ирония, которая резко его отличала

от наших, романтиков. Сейчас я, оценивая, могу сказать, что его принадлежность

к Парщикову-Еременко-Жданову – была достаточно случайной. Потому что его место

было, скорее, рядом с Кибировым, Гандлевским – вот там. Это его стилистика.

Это московский стиль, который, наверное, точнее всего обозначает Гандлевский,

но к нему принадлежит и Тимур Кибиров, и к нему принадлежит Бунимович. Видимо,

вот такие организационные субъективные моменты оказываются подчас решающими,

когда люди объединяются не по существу вещей... И, кроме того, те были, видимо,

действительно люди подполья во многом, альтернативщики по-настоящему. Мы о

них тогда не знали. А эти ребята, «новая волна», – так же как и здесь, в Перми

– они пытались двигаться в тех руслах, которые были официально возможны, допустимы

и как-то могли реализоваться в существующей системе. Для них это было, видимо,

очень важным фактором.

В них была та скупая точность и ирония, которая резко его отличала

от наших, романтиков. Сейчас я, оценивая, могу сказать, что его принадлежность

к Парщикову-Еременко-Жданову – была достаточно случайной. Потому что его место

было, скорее, рядом с Кибировым, Гандлевским – вот там. Это его стилистика.

Это московский стиль, который, наверное, точнее всего обозначает Гандлевский,

но к нему принадлежит и Тимур Кибиров, и к нему принадлежит Бунимович. Видимо,

вот такие организационные субъективные моменты оказываются подчас решающими,

когда люди объединяются не по существу вещей... И, кроме того, те были, видимо,

действительно люди подполья во многом, альтернативщики по-настоящему. Мы о

них тогда не знали. А эти ребята, «новая волна», – так же как и здесь, в Перми

– они пытались двигаться в тех руслах, которые были официально возможны, допустимы

и как-то могли реализоваться в существующей системе. Для них это было, видимо,

очень важным фактором.

Выступали все – и Ковальджи, и Бунимович. И мне было очень лестно слышать, что наши – а я, разумеется, болельщик – что наши были встречены достойно и с интересом. Хотя видно было, что для Бунимовича с его вкусом – отнюдь не парщиковско-ждановско-еременковским – ему-то ближе как раз вот то, что мы потом узнали у Гандлевского. И в стихах Славы, и в стихах Виталия ему виделся некий перебор. Перебор образности, метафористики – вообще, перебор стиля. Не хватало сдержанности, точности словесной... Здесь тяготели к монументальным формам, к барочным. Ну, барокко было одним из тезисов: барочная перспектива задает стилистику новой поэзии. Об этом говорил Парщиков, и это мне очень нравилось и казалось близким – эта избыточность формы, такая пузырящаяся форма, которая распространяется во все стороны, метафора, которая раскручивается массой бликов и оттенков в своей игре – меня это радовало, восхищало, и я скорее с неприязнью тогда отнесся к тому, что говорил Бунимович о точности, о сдержанности. Даже не к тому, что он говорил, а к тому, как он это говорил – к тональности. Чувствовалось, что это ему не близко.

Вот этот семинар, мне кажется, сыграл важную роль – произошло знакомство, сближение, которое привело ко всем последующим контактам москвичей и пермской волны или ноты.

А потом был собственно поэтический вечер... Нет, потом все пошли к Шолоховой,

разумеется. Которую Виталий представил как внучку Шолохова, и по этому поводу

было, конечно, много смеха. У Шолоховой – это еще в материнской квартире у хореографического

училища – накрыт был стол, москвичей чествовали, говорили тосты – и обстановка

была уже совершенно иная, раскованная, все общались, как люди уже давно друг

друга знавшие. Мне был очень интересен Ковальжди – потому что стихи стихами,

а он человек очень тонкий, ироничный, с шармом европейской культуры. Он знал

французский язык, читал Аполлинера, «Мост Мирабо». Ну, потом был, собственно,

вечер, который ждали. «Кадриорг» я уже видел кусками, видел первоначальный прогон

в подвале на Куйбышева [3] – и

здесь вот в полном формате предстояла эта премьера [4].

А концерт представлял из себя совершенную солянку. Там было все: какие-то с

балалайками громадными люди выступали, какое-то фольклорное творчество. Выступали

и литераторы пермские. И случился такой маленький конфликт, очень любопытный,

характеризующий настроение времени. Там выступали местные сатирики с чтением

своих текстов – Сергей Тупицын и, как это ни странно, Андрей Климов. Андрей

Климов, сегодняшний депутат Госдумы, делающий сильную политическую карьеру –

у него были тогда и литературные амбиции. Он достаточно широко печатался тогда

в газетах – с краткими юморесками, он был организатором то ли театра, то ли

клуба «Момус». Вот Климов и Тупицын читали свои юморески. И Тупицын... А до

них выступал Ковальджи. Его представили как московского гостя, он прочитал несколько

своих стихотворений, сошел со сцены под аплодисменты. Потом выходит Сергей Тупицын

и читает, тут же, пародию на Ковальджи. Причем пародию, надо сказать, не добродушную.

Пародию злую, с явным оттенком провинциального снобизма – вот вы тут всякие,

мол, понаехали, а мы тут сами с усами – можем спародировать. Меня это задело.

Я что-то выкрикнул с места, встал, вышел из зала в знак протеста – хотя понятно,

что в гигантском зале этот протест был мало заметен. Потом мы стояли с Варей

Кальпиди в коридоре и обсуждали, какие, мол, хамы, вот, приехал человек, поэт,

гость, а с ним так... Ковальджи был заметно обижен, потому что все сразу узнали

пародируемое – было неловко.

А потом был собственно поэтический вечер... Нет, потом все пошли к Шолоховой,

разумеется. Которую Виталий представил как внучку Шолохова, и по этому поводу

было, конечно, много смеха. У Шолоховой – это еще в материнской квартире у хореографического

училища – накрыт был стол, москвичей чествовали, говорили тосты – и обстановка

была уже совершенно иная, раскованная, все общались, как люди уже давно друг

друга знавшие. Мне был очень интересен Ковальжди – потому что стихи стихами,

а он человек очень тонкий, ироничный, с шармом европейской культуры. Он знал

французский язык, читал Аполлинера, «Мост Мирабо». Ну, потом был, собственно,

вечер, который ждали. «Кадриорг» я уже видел кусками, видел первоначальный прогон

в подвале на Куйбышева [3] – и

здесь вот в полном формате предстояла эта премьера [4].

А концерт представлял из себя совершенную солянку. Там было все: какие-то с

балалайками громадными люди выступали, какое-то фольклорное творчество. Выступали

и литераторы пермские. И случился такой маленький конфликт, очень любопытный,

характеризующий настроение времени. Там выступали местные сатирики с чтением

своих текстов – Сергей Тупицын и, как это ни странно, Андрей Климов. Андрей

Климов, сегодняшний депутат Госдумы, делающий сильную политическую карьеру –

у него были тогда и литературные амбиции. Он достаточно широко печатался тогда

в газетах – с краткими юморесками, он был организатором то ли театра, то ли

клуба «Момус». Вот Климов и Тупицын читали свои юморески. И Тупицын... А до

них выступал Ковальджи. Его представили как московского гостя, он прочитал несколько

своих стихотворений, сошел со сцены под аплодисменты. Потом выходит Сергей Тупицын

и читает, тут же, пародию на Ковальджи. Причем пародию, надо сказать, не добродушную.

Пародию злую, с явным оттенком провинциального снобизма – вот вы тут всякие,

мол, понаехали, а мы тут сами с усами – можем спародировать. Меня это задело.

Я что-то выкрикнул с места, встал, вышел из зала в знак протеста – хотя понятно,

что в гигантском зале этот протест был мало заметен. Потом мы стояли с Варей

Кальпиди в коридоре и обсуждали, какие, мол, хамы, вот, приехал человек, поэт,

гость, а с ним так... Ковальджи был заметно обижен, потому что все сразу узнали

пародируемое – было неловко.

А потом премьера «Кадриорга». Впечатление, надо

сказать, было сильнейшее. Одно из таких впечатлений, которые остаются надолго.

Синтез звука, цвета, сильных и ярких голосов молодых – на большом экране – большое

пространство, и как они колдовали там, в поту, с этими слайдами – Паша Печенкин,

Виталий... Это, конечно, производило впечатление. Притом еще был азарт – чувствовать

прикосновение к этому делу, что это – наше. Впервые демонстрируется,

после всех балалаек многочисленных – «В тени Кадриорга». Поэтому после того

как появилась Ирина Максимова, закованная в эту фольгу... Это было очень эффектно,

была включена стробоскопическая мощная лампа – и ее рваные движения, когда каждая

поза вырывается отдельно – это было очень эффектно, ярко. И неожиданно. После

звуковой, цветовой феерии, в темноте, прерываемой вспышками магниевыми – танцующая

серебряная женщина, как-то неожиданно заканчивающая всю поэму – воспринималось

как инфернальное, женское, всепобеждающее, космическое начало. Это было мощно

очень.

А потом премьера «Кадриорга». Впечатление, надо

сказать, было сильнейшее. Одно из таких впечатлений, которые остаются надолго.

Синтез звука, цвета, сильных и ярких голосов молодых – на большом экране – большое

пространство, и как они колдовали там, в поту, с этими слайдами – Паша Печенкин,

Виталий... Это, конечно, производило впечатление. Притом еще был азарт – чувствовать

прикосновение к этому делу, что это – наше. Впервые демонстрируется,

после всех балалаек многочисленных – «В тени Кадриорга». Поэтому после того

как появилась Ирина Максимова, закованная в эту фольгу... Это было очень эффектно,

была включена стробоскопическая мощная лампа – и ее рваные движения, когда каждая

поза вырывается отдельно – это было очень эффектно, ярко. И неожиданно. После

звуковой, цветовой феерии, в темноте, прерываемой вспышками магниевыми – танцующая

серебряная женщина, как-то неожиданно заканчивающая всю поэму – воспринималось

как инфернальное, женское, всепобеждающее, космическое начало. Это было мощно

очень.

И вот началось после этого... Наши бешено аплодировали, орали «авторов на сцену!», а другая часть зала свистела, топотала ногами и дико гоготала при этом. Гоготать они начали еще в темноте, во время действия, когда прозвучала строчка, действительно могущая вызвать смех – «грузины кричали!» – вот это вызвало смех в зале, взрыв хохота у части людей – части балалаечников, наверное. И, разумеется, абсолютное негодование – «какие пошляки, какие сволочи!» – со стороны поклонников поэмы. Аплодисменты и крики одобрения преобладали, заглушали свист и гогот.

Настоящий триумф. Орали: «автора!». Виталий как-то боком прошел по сцене, с искаженным лицом, совершенно не раскланиваясь и очень злобно смотря на публику... Но это понятно – весь этот показ – понятно, что это был истощающий выплеск энергии. Никакого раскланивания, разумеется, не было, а был какой-то боковой проход через сцену, с искаженным лицом, я помню, и очень злым, но это не вызывало абсолютно никакого неодобрения. Было понятно.

А потом показ слайд-поэмы повторился еще, двумя годами позже, в кафе «Театральное» [5]

– там сейчас «Европейский», сначала ресторан, а теперь, вроде как, магазин –

и прошел в совершенно уже другом формате. Вот там я опять был призван как человек,

выступающий перед, рассказывающий о – а потом демонстрировалась поэма. И впечатление

было то же самое – т.е. это была та вещь, впечатление от которой не снижалось.

Я не знаю, как сейчас бы она смотрелась, возможно, многое показалось бы наивным,

самодельным – но вот двухгодичный разрыв в просмотре, и – эффект тот же самый.

Хотя меньше был экран, но то же самое ощущение абсолютной слитности, мощного

эмоционального накала. Вот там уже Наталья Шолохова выступала в финале, и это

было уже неловко, потому что в первой демонстрации танец на сцене, в большом

пространстве, с хорошей подсветкой, со стробоскопом – это было эффектно. А в

«Театральном» кафе – в зауженном пространстве, без света нормального, эти движения

смотрелись неловко, нелепо и самодельно очень. Эффектного появления танцующей

женщины в этот раз не получилось – откуда ей выйти? неоткуда – там была масса

неудобств. Хотя она, Шолохова, очень пластичная, она очень хорошо танцевала,

и вся фигура ее – она, конечно, очень подходила для этого танца.

А потом показ слайд-поэмы повторился еще, двумя годами позже, в кафе «Театральное» [5]

– там сейчас «Европейский», сначала ресторан, а теперь, вроде как, магазин –

и прошел в совершенно уже другом формате. Вот там я опять был призван как человек,

выступающий перед, рассказывающий о – а потом демонстрировалась поэма. И впечатление

было то же самое – т.е. это была та вещь, впечатление от которой не снижалось.

Я не знаю, как сейчас бы она смотрелась, возможно, многое показалось бы наивным,

самодельным – но вот двухгодичный разрыв в просмотре, и – эффект тот же самый.

Хотя меньше был экран, но то же самое ощущение абсолютной слитности, мощного

эмоционального накала. Вот там уже Наталья Шолохова выступала в финале, и это

было уже неловко, потому что в первой демонстрации танец на сцене, в большом

пространстве, с хорошей подсветкой, со стробоскопом – это было эффектно. А в

«Театральном» кафе – в зауженном пространстве, без света нормального, эти движения

смотрелись неловко, нелепо и самодельно очень. Эффектного появления танцующей

женщины в этот раз не получилось – откуда ей выйти? неоткуда – там была масса

неудобств. Хотя она, Шолохова, очень пластичная, она очень хорошо танцевала,

и вся фигура ее – она, конечно, очень подходила для этого танца.

Там был забавный эпизод в кафе... Там из фойе – налево само кафе, а направо бар, куда можно было зайти, чего-то выпить. Там народ выпивал. И вот какой-то молодой вьюнош – из тех, кто выпивал – выходит из бара, выносит с собой стул, демонстративно его ставит перед экраном, закидывает ногу на ногу, и так вызывающе начинает хихикать – прямо во время показа. А парень этот, в общем-то, приличной комплекции, которая гасила порыв его урезонить. И вот в это время появляется... Тут я могу спутать. По-моему, это был Алеша Залазаев [6]. Со своими мощными скульпторскими плечами. Он подходит сзади к вьюношу, поднимает кресло – и аккуратно выносит его, вместе с парнем, как пушинку, в фойе. Так он с застывшим выражением независимости на лице и был вынесен – под общие аплодисменты зала – и демонстрация продолжилась.

И – снова ощущение триумфа, победы, и сразу была назначена вторая встреча,

и к ней я уже специально готовился, с несколько более пространным выступлением

– но второго выступления не состоялось. Мы пришли к «Театральному» кафе – афишки

были развешаны в университете – но вот оказалось, что «кина не будет». Потолкались,

постояли, толком было ничего не понятно – запретили, кто запретил, как запретил...

Я понимаю, какой это был удар по ребятам – но вот собрались и поехали на Народовольческую [7], там сидели, пили, читали стихи, разговаривали.

И – снова ощущение триумфа, победы, и сразу была назначена вторая встреча,

и к ней я уже специально готовился, с несколько более пространным выступлением

– но второго выступления не состоялось. Мы пришли к «Театральному» кафе – афишки

были развешаны в университете – но вот оказалось, что «кина не будет». Потолкались,

постояли, толком было ничего не понятно – запретили, кто запретил, как запретил...

Я понимаю, какой это был удар по ребятам – но вот собрались и поехали на Народовольческую [7], там сидели, пили, читали стихи, разговаривали.

Виталий, конечно, пил. Я помню один из эпизодов – возможно, это было в этот раз, возможно, в другой – на Народовольческой... Виталий читает, лихорадочно – читал он всегда великолепно – Наталья Шолохова рядом, и у нее чeкушка водки. Поэт, не глядя, протягивает руку в сторону – Наталья с готовностью достает чeкушку, наливает, водка выпивается, чтение продолжается дальше.

Она вообще была самоотверженна до крайности, чрезвычайно. Я помню, однажды мы столкнулись в аэропорту – он улетал из Перми в Челябинск – она его провожала. Он вез какую-то картину под мышкой, картину Остапенко. В аэропорту было грязно, холодно и как-то очень людно, я не знаю, почему. Сейчас здание пустое, а тогда летать было очень просто, поэтому летали все. Рейс задерживался, поэт так брезгливо смотрел по сторонам, и говорил: как тут противно все, кругом люди, и негде поспать – и Наталья скидывает с себя шубу: «Виталечка! Вот, можно постелить, ложись, пожалуйста». Но, конечно, это было бы смешно, и предложение было отвергнуто.

Но сюжет с «Кадриоргом» не закончился демонстрацией в кафе «Театральное», а получил продолжение, потому что ребята, как я понимаю, стали выяснять, бороться за его восстановление. И снова мне довелось выступать в роли идеолога. Я написал рецензию на «Кадриорг», апологетическую, где, пользуясь всеми аргументами, пытался доказать, что это произведение необходимо пропагандировать, публиковать, что это молодая энергия, что это пацифистское произведение, антифашистское и т.д. Но имени у меня никакого не было. Тогда я был никто в официальном смысле. И вот тут возник сюжет очень любопытный, интересный. Поскольку понятно было, что мое имя – недавнего выпускника университета, не имеющего никаких должностей и никаких степеней – оно звук пустой для... Необходимо было имя. И я обратился к Израилю Абрамовичу Смирину. Это был человек в городе известный, популярный, руководитель клуба книголюбов. Это был чудесный человек. Я был с ним хорошо знаком. Я к нему подошел и все честно объяснил: вот такая ситуация, вот очень талантливые ребята, вот я написал рецензию, но у меня нет имени, поэтому она не сыграет никакой роли, она не поможет ничем. И Израиль Абрамович сказал: «Да, я понимаю. Я, – говорит, – возьму ее за основу, поправлю, если потребуется, и я готов выступить на их защиту». С его стороны это был, конечно, сильный шаг, очень сильный, потому что 84-й год – это было еще совершенно непонятно, что будет через два, через три года. И Смирин эту рецензию подписал. Она, конечно... Ну, не смогла помочь. Но, тем не менее, это был шаг чрезвычайно достойный, и мне он очень памятен.

Это была внутренняя рецензия, разумеется. Тогда ведь опубликовать было невозможно.

Такая была ситуация... Когда я написал – я ведь был тогда очень молодой, в общем-то,

человек, тоже со всеми иллюзиями – и когда я прочитал книгу Ивана Лепина, это

было в 82-м году, по-моему, под названием «Заповедь», она меня страшно возмутила

абсолютной своей бездарностью – и я написал рецензию... Потому что я уже знал,

что в Перми есть очень яркие, очень талантливые, интересные поэты, и их много,

этих поэтов – Виталий, Дрожащих, Беликов, Саша Попов, масса пишущих людей –

и все они на два порядка интереснее. А тут – надругательство над русским языком,

над здравым смыслом, бесцветность, бездарность. Я обо всем этом написал в рецензии,

со всеми этими выражениями. И когда ее принес в «Молодую гвардию», Гончарова

страшно обрадовалась... Она мне запомнилась очень внешне. Смуглота ее, такое

сухое лицо с резковатыми чертами, суженное, почти треугольное. Запомнилась ее

оживленность, темперамент, готовность действовать. И, как я понимаю, она очень

много сделала для того, чтобы ребята пробились – все, что могла[8].

Она была очень деятельным человеком, и с энтузиазмом встретила меня. Прочитала

рецензию, сказала: замечательно! Но она понимала, что опубликовать это здесь

невозможно. Потому что Иван Лепин был, как оказалось, одним из членов правления

Союза писателей, т.е. официальное лицо. Но она сказала: «У меня есть связи в

«Литературной газете», я ее там опубликую». И действительно опубликовала.

И это было абсолютно неожиданно, потому что Иван Лепин – как мне потом рассказывали,

тогда я не знал закулисных деталей – сразу побежал в обком партии, жаловаться,

что какой-то Абашев, вчерашний студент университета, осмелился написать на него

вот такое, на него, члена правления Союза писателей. Он принес материал, разумеется,

– и вот тут... Это замечательная иллюстрация к логике взаимодействия тогдашних

инстанций. Ему в обкоме партии сказали: «Товарищ Лепин! Если орган ЦК партии

пишет о вас так, то значит, так и нужно». Но это, конечно, аукнулось, потому

что, когда я написал вторую рецензию, причем положительную, в принципе, по поводу

Смородинова Миши... Там, разумеется, были упреки – насчет «быта и бытия». Был

такой расхожий штамп, стереотип, было принято разводить: «быт» это что-то низкое,

а «бытие» что-то высокое необычайно. Вот я и написал, что у него они разорваны,

что талантливый поэт, но часто впадает в обыденщину, в пошлость, не выдерживает

той высокой планки, которая иногда у него проскальзывает, что потенциал не реализуется

и т.д. Что рядом с интересными вещами у него появляются серые, бесцветные –

вот об этом. Принес в «Звезду», и Фукалова, заведующая отделом культуры, посмотрела,

как бы уже зная меня, хотя видела в первый раз, и сказала: «Я не позволю очернять

пермских писателей». И, разумеется, отвергла эту рецензию, которую затем опубликовала

«Молодая гвардия». «Молодая гвардия» была тогда оппозиционной в своем роде,

молодежной газетой. (Лепин, кстати, потом откликнулся на мою рецензию, как я

понимаю. Мне доставили странное письмо со странным именованием меня – «Абашеву

Владимиру Соломоновичу». И в этом письме был старательно запакованный листочек

туалетной бумаги. Так он мне ответил).

Это была внутренняя рецензия, разумеется. Тогда ведь опубликовать было невозможно.

Такая была ситуация... Когда я написал – я ведь был тогда очень молодой, в общем-то,

человек, тоже со всеми иллюзиями – и когда я прочитал книгу Ивана Лепина, это

было в 82-м году, по-моему, под названием «Заповедь», она меня страшно возмутила

абсолютной своей бездарностью – и я написал рецензию... Потому что я уже знал,

что в Перми есть очень яркие, очень талантливые, интересные поэты, и их много,

этих поэтов – Виталий, Дрожащих, Беликов, Саша Попов, масса пишущих людей –

и все они на два порядка интереснее. А тут – надругательство над русским языком,

над здравым смыслом, бесцветность, бездарность. Я обо всем этом написал в рецензии,

со всеми этими выражениями. И когда ее принес в «Молодую гвардию», Гончарова

страшно обрадовалась... Она мне запомнилась очень внешне. Смуглота ее, такое

сухое лицо с резковатыми чертами, суженное, почти треугольное. Запомнилась ее

оживленность, темперамент, готовность действовать. И, как я понимаю, она очень

много сделала для того, чтобы ребята пробились – все, что могла[8].

Она была очень деятельным человеком, и с энтузиазмом встретила меня. Прочитала

рецензию, сказала: замечательно! Но она понимала, что опубликовать это здесь

невозможно. Потому что Иван Лепин был, как оказалось, одним из членов правления

Союза писателей, т.е. официальное лицо. Но она сказала: «У меня есть связи в

«Литературной газете», я ее там опубликую». И действительно опубликовала.

И это было абсолютно неожиданно, потому что Иван Лепин – как мне потом рассказывали,

тогда я не знал закулисных деталей – сразу побежал в обком партии, жаловаться,

что какой-то Абашев, вчерашний студент университета, осмелился написать на него

вот такое, на него, члена правления Союза писателей. Он принес материал, разумеется,

– и вот тут... Это замечательная иллюстрация к логике взаимодействия тогдашних

инстанций. Ему в обкоме партии сказали: «Товарищ Лепин! Если орган ЦК партии

пишет о вас так, то значит, так и нужно». Но это, конечно, аукнулось, потому

что, когда я написал вторую рецензию, причем положительную, в принципе, по поводу

Смородинова Миши... Там, разумеется, были упреки – насчет «быта и бытия». Был

такой расхожий штамп, стереотип, было принято разводить: «быт» это что-то низкое,

а «бытие» что-то высокое необычайно. Вот я и написал, что у него они разорваны,

что талантливый поэт, но часто впадает в обыденщину, в пошлость, не выдерживает

той высокой планки, которая иногда у него проскальзывает, что потенциал не реализуется

и т.д. Что рядом с интересными вещами у него появляются серые, бесцветные –

вот об этом. Принес в «Звезду», и Фукалова, заведующая отделом культуры, посмотрела,

как бы уже зная меня, хотя видела в первый раз, и сказала: «Я не позволю очернять

пермских писателей». И, разумеется, отвергла эту рецензию, которую затем опубликовала

«Молодая гвардия». «Молодая гвардия» была тогда оппозиционной в своем роде,

молодежной газетой. (Лепин, кстати, потом откликнулся на мою рецензию, как я

понимаю. Мне доставили странное письмо со странным именованием меня – «Абашеву

Владимиру Соломоновичу». И в этом письме был старательно запакованный листочек

туалетной бумаги. Так он мне ответил).

В качестве «идеолога» я выступил еще раз, когда сюда приезжал Парщиков. В 1984-м году. Это был университетский вечер, с афишами. Но меня сразу поразило, что пришло так мало людей. Зал студклуба гигантский – там сидело двадцать-тридцать человек. Конечно, это было очень обидное зрелище. Не умели мы организовывать тогда вечера. И – вот, мое вступительное слово о «новой волне». Это было очень смешно. Когда я переговаривался с ними – Парщиков, Кальпиди, Дрожащих сидели за столиком на сцене – большущая сцена, маленький столик, три потерявшиеся фигуры, микрофон – я вышел сначала поговорить к ним и повернулся задом к зрительному залу. Это было, наверное, очень смешно. Но потом я рассказал, что вот такая «новая волна», такие поэты, что мы не уступаем москвичам, что и у нас здесь есть яркие поэты, что сейчас будут читаться стихи.

А потом уже моя роль идеолога превратилась в роль организатора встреч, вечеров поэзии в университете. Правда, Виталик приходил часто на эти вечера не в лучшей форме. Вечер на филфаке таким получился... Пришли преподаватели очень многие – Салимовский, Спивак, студенты набились. А он был, как я понимаю, с большого бодуна, небритый, с воспаленным лицом, резкий, и он просто забил зал. Грубоват был с публикой, скажем так. Уже были перестроечные годы, но, по-моему, в эти годы у него самочувствие было не очень приятное. Потому что, помню, когда наконец, я сформировал первую его подборку в «Звезду», написал преамбулу – областная газета, это уже 87-й год был... Я тогда Виталию позвонил, говорю: вот, в «Звезде» публикация. А он отвечает: «это уже поздно». Это уже поздно. Т.е. настроения, конечно, у него были не радужные. Он, разумеется, вполне осознавал себя, и давно осознавал, но – год за годом идет, и ничего не появляется. Девяностый год еще был впереди. «Уже поздно, все это поздно». Такое настроение было, нерадостное.

Кстати, еще один эпизод – это уже после Москвы... Да, когда я был в аспирантуре, в 86 году, я, по-моему, в январе или феврале приезжал сюда, в Пермь, и как раз было обсуждение в Союзе писателей рукописи Виталия. Я выступал в привычной своей роли апологета, литературоведа, и, хотя меня уже немного знали, у этих людей не было никаких внешних причин считаться с моим мнением. Но меня поразило обсуждение. Я помню: Радкевич, Лепин... Кстати, Радкевич там был. Я видел его так близко. Это было воспаленное тоже, темное лицо, – и умные, проницательные глаза на этом темном лице. Он сказал одну фразу лишь – что ему непонятно – да, талантливо, но почему «типография треснутых зимою губ» [9]? Он не говорил много, одна фраза: почему, зачем, это не совсем внятный образ, я не понимаю. Я поправил: «Tам «топография»». – «А, топография!». Все становится понятно: губы, покрытые трещинками, как топографическая карта всеми этими речками и т.д. Но старики много не говорили. Меня поразили молодые. Меня поразило иезуитское выступление Игоря Муратова. Очень интеллигентное, вежливое, но вместе с тем исполненное желчи, иронии, и, конечно, с единым вектором: не рекомендовать, не публиковать. Меня удивило выступление Игоря Тюленева, который обвинил эти стихи в натурализме: много слюны и т.д. Вот – там слюна, там слюна – ну и в духе мотивного анализа выстроил целый ряд этих слюней. Что-то невнятное, но враждебное вякнул Котельников, что меня тоже очень огорчило, потому что я его считал все-таки человеком более продвинутым. Т.е. вот именно молодежь как-то вдруг выступила резко против. Понятно было, что может сказать, например, Лев Кузьмин – это было понятно, но молодежь... Им давали, видимо, читать раньше эту рукопись, они были основными, так сказать, молодыми рецензентами, но они выступили с резко отрицательными отзывами. Особенно неприятен был Муратов. Меня всегда поражало: ведь очевидна абсолютная талантливость того, что предлагается. Я понимаю теперь прекрасно, почему это – я-то ведь не играю на их поле, у меня нет чувства соперничества, есть только чувство симпатии – а там, конечно, царствовали такие нравы... Понимали, что говорят лживо, но – вот так.

Виталий приезжал в Москву, там мы устраивали чтение стихов в МГУ, в одной из комнат, в довольно узком кругу, но это были аспиранты кафедры русской литературы, советской литературы, и меня снова удивила такая сдержанность. Сдержанность... Тогда я стал думать, что люди часто просто не знают, что сказать, если не находят опорных позиций, если не находят ничего знакомого для них, когда сталкиваются с чем-то новым. Это же было и среди коллег – все знали о моем увлечении и смотрели на это, как на некую мою странную прихоть. «Володечка, ну что вы здесь находите? – говорила Рита Соломоновна Спивак, – это же все уже было, это вот у Мандельштама...» Я понимаю, что часто у практикующих филологов нет понимания живых вещей. Они могут действовать только по аналогии – если видят что-то знакомое – это единственный способ построения суждений: найти сходство со знакомым. Меня уже не удивляет, когда, допустим, Наташа Гашева может написать восторженное предисловие к Елене Звездиной.

И помнится еще одно такое, сумеречное, чтение стихов – я даже не знаю, где это было. Но там встречались (оно было своего рода любопытным по сюжету) две команды – «наши» и «не наши». К тому времени поэты разделились уже на две группы: Виталий и Дрожащих – это одно, а группа Беликов, Запольских, Асланьян, Субботин, Нечитайлов (такой человек с блестящими глазами, один из них, по-моему, стеклянный – как какой-то цыган), затем Саша Попов – это другое. По сути, персонификация этих двух групп – это Кальпиди и Юра Беликов. И вот было квартирное чтение, организовывал его Нечитайлов, мы ехали куда-то далеко-далеко, потом в какой-то комнате (это был частный дом, по-моему) сидели на полу, были расстелены одеяла, шерстяные одеяла тонкие, пили, разумеется, водку, и очень плохую, как помнится, и читали стихи. Читали две «партии» – сталкивались – и нужно было судить, чья берет. Мне запомнилось резюме Виталия на этой встрече (а он читал «Рембо, или Обмер» [10]), он сказал: «Все мы здесь занимались тем, что раздевали Пастернака. Но до плавок добрался только я». У него там было: «...грандиозно, как стих Пастернака» [11], что-то такое... Но в этом виделась жизнь, во всем – встречи, чтение стихов – это было живое. Тогда литература значила, конечно, гораздо больше, чем сейчас.

На истфаке однажды – у меня был курс русской литературы у историков – я организовывал вечер Виталия Кальпиди. Это уже были самые первые перестроечные годы, может быть, 85-86-й. И он готовился, надо сказать, и был в совершенно нормальном настроении, с желанием разговаривать, построил встречу как беседу. Там был эпизод, который напомнил мне, что времена истории с «Кадриоргом» еще живы. Непосредственно перед вечером уже, часов в шесть – а на семь было назначено выступление – мне звонит Николай Иванович Касаткин, который был деканом исторического факультета (у меня с ним были отношения такие, товарищеские, в общем – славный человек он) и говорит: «Володя, ты сегодня какой-то вечер проводишь?» Я говорю: «Да, встречу с поэтом, Виталием Кальпиди». Он говорит: «Знаешь, мне позвонили (ну, ты знаешь, кто позвонил) и сказали: «Николай Иванович, у вас на факультете сегодня проводится вечер Виталия Олеговича Кальпиди, но мы бы вам не рекомендовали его проводить». Я понимаю, что вечер уже назначен, и нет возможности его отменить, но мы бы хотели, чтобы все это не превратилось в некую акцию пропаганды и т.д.» И я помню, тогда удивился, почему так много преподавателей истфака пришло на этот вечер-обсуждение. Но – снова болезненно поражало, неприятно всегда поражало: казалось бы, все настолько ярко, очевидно – а аудитория молчит. Аудитория настороженно молчит.

Вот такие эпизоды событийные – что вспомнилось. А познакомились мы с Виталием, да, в университете, это был один из факультетских вечеров, в 225-й аудитории, где сейчас Интернет-центр, – это был какой-то буйный вечер, много танцев, много музыки, выступления... И Виталий читал стихи про Раскольникова. Это было очень сильно – я помню, это был уже почти крик такой: «с топором он пройдется по снам», такая строчка звучала. И это звучало очень, очень, очень ярко. Вот в этот вечер мы, пожалуй, с ним и познакомились. После этого поднялись на второй этаж – я, Слава Дрожащих, Виталий – и был какой-то общий разговор, я ему читал какие-то стихи, и он ко мне с любопытством присматривался. Был такой любопытный, изучающий, оценивающий взгляд. Видимо, это был конец первого семестра.

А потом контакты были после университета, мы встречались. Потом эта работа над «Кадриоргом», который я смотрел частично в подвале на Куйбышева. Потом встречи на квартире у Вари – на Якуба Колоса, 5 – там, где они жили с Варварой. Там была Ольга Козорезова, я помню (Ольга Ханжина теперь). И – читался «Кадриорг». Темнота была – то ли свечи горели, то ли гирлянда на елке – я сейчас уже и не вспомню – и вот это великолепное чтение, без экрана, конечно, только чтение. Это было очень эффектно. Лиза там еще крутилась [12], в подвале на Куйбышева, маленькая совсем, сопливая, закутанная. Зима была холодная, та зима 82-го была очень холодная – Лиза была закутана в несколько шерстяных платков, помню личико такое, маленькое совсем, в этих платках.

Еще мы устраивали в МГУ вечер, среди студентов.

Виталий передал мне рукопись своих стихов, я пытался их пристроить где-нибудь.

Был там некий деятель – Слава Шевченко – он занимался рабочей литературой, советской

рабочей литературой – такая была у него тема, он был профсоюзным лидером и хвастался,

что у него есть связи с какими-то издательствами – и вот я пытался через него.

Кончилось тем, что я у него с трудом извлек рукопись – не знаю, что он с ней

делал, куда таскал, но он упорно ее не хотел отдавать почему-то.

Еще мы устраивали в МГУ вечер, среди студентов.

Виталий передал мне рукопись своих стихов, я пытался их пристроить где-нибудь.

Был там некий деятель – Слава Шевченко – он занимался рабочей литературой, советской

рабочей литературой – такая была у него тема, он был профсоюзным лидером и хвастался,

что у него есть связи с какими-то издательствами – и вот я пытался через него.

Кончилось тем, что я у него с трудом извлек рукопись – не знаю, что он с ней

делал, куда таскал, но он упорно ее не хотел отдавать почему-то.

Да, Эпштейну я передавал рукопись Виталия – но у нас не состоялся разговор с Эпштейном. Не помню, что случилось, но я приехал на вечер (там я, кстати, впервые увидел Жданова), не помню, в каком из мест Москвы – я предварительно позвонил, приехал, мы с ним поздоровались, но разговора не вышло: «Ну да, хорошо, я пока еще недостаточно вник, мы еще встретимся, мы еще поговорим, вот сейчас я жду ребят, должен состояться вечер...» Надо сказать, что вечер этих молодых поэтов в Москве был примерно при таком же стечении публики, как и вечер Парщикова в Перми, т.е. в зале было двадцать-тридцать человек, выступал Ваня Жданов... И мне очень запомнилось его чтение – такая отрешенная манера. Мне очень нравились стихи Жданова, начиная с первой публикации. Тогда меня это просто поразило своей свежестью, новизной – вот оно, настоящее. Тогда поэзия сохраняла свое обаяние как какой-то очень важной силы в этом мире.

Со Славой Дрожащих мы познакомились тоже очень-очень давно, еще в университете. На медкомиссии, помню, я зашел в общую комнату, и там на стуле сидел, отрешенно читал какую-то книгу – такой длинный и очень худой – Дрожащих. Вот, тогда он мне запомнился. А потом был ведь «Горьковец», он был редактором «Горьковца». Я не помню, как я там оказался, но я был там в качестве художника. Я рисовал, оформлял газету – и вот тогда стихи Дрожащих были на руках постоянно – я читал, и отдельные строчки запомнились именно с тех машинописных листов. «Когда Икарус крикофарый надломится о поворот...» – эта строчка мне запомнилась, это было очень ярко, это было почти Вознесенский, а, может, даже лучше Вознесенского. Это радовало: у нас есть свой Вознесенский.

А про красный кримпленовый костюм – это со слов Виталия – что Дрожащих съездил в Венгрию и привез оттуда красный кримпленовый костюм и какую-то необыкновенную рубашку с кружевными отворотами. В принципе, при его фигуре, худобе, я представляю – это должно было выглядеть достаточно эффектно. Такой гламурный стиль какое-то время был очень моден. Это, по-моему, с подачи «Сержанта Пеппера» – яркие костюмы типа фраков, длинные пиджаки, широкие отвороты, зауженные талии, брюки-клеш и кружевные обшлага рубашек, кружева на груди. Но и вся поэзия Славы носит отпечаток этого гламура в каком-то смысле. У него специфический вкус, скажем. Вкус, замешанный на особого рода китче, – рекламный, плакатный, неоновый, яркий, шуршащий, маскарадный, елочный. Я недавно вспоминал его стихи – они бесконечные все-таки. В них нет нужной концентрации, мне кажется. Хотя, может быть, это что-то иное просто – другой род отношения к слову или другой род творчества.

И Беликов, когда в свое время появился на факультете, – это было очень ярко. И вот как раз его-то стихи, по контрасту со Славиными, отличались, во-первых, тематизмом – при ярком метафоризме, безусловно, энергии, но при этом – владение темой, умение развернуть, до конца ее разработать в стихе и завершить. Они в этом смысле сюжетны. Это привлекало очень. Но с Беликовым никогда не было взаимопонимания – хотя какой-то период увлечения им был. Он талантлив на самом деле, поэтому открыт в стихе, проговаривает свои темы полностью, не скрывается. Но его конфигурация мотивов, скажем так, не совсем мне близка. Само качество его личностного начала мне не близко.

... А потом, после девяностого года, ситуация изменилaсь: начали выходить книги, я тогда написал предисловие к Лаврентьеву [13], вышла передача на ТВ [14]. Потом, с девяносто третьего года, начинается проект, связанный с Димой Долматовым, я включаюсь в него, а потом от этой деятельности ответвляется фонд «Юрятин» - как наше поначалу совместное с Виталием продолжение и развитие этого сюжета.

14.01.2003 (Пермь)

[1] Международная конференция «Пермская поэтосфера: проект и реальность», Пермь, июнь 1994 г.

[2] Февраль 1982 г.

[3] Ул. Куйбышева, 33 – Областной центр народного творчества, в подвале которого размещалась слайд-студия «Поиск».

[4] Это был второй показ слайд-поэмы «В тени Кадриорга». Первый состоялся чуть раньше, на областном семинаре творческой молодежи (база отдыха «Звездный», Гайва, начало января 1982 г.).

[5] Ул. Ленина, 72 б.

[6] Скульптор А. Залазаев своего участия в этом эпизоде не припомнил.

[7] Народовольческая, 42 – общежитие производственного объединения «Краснокамск-Нефть», в цокольном этаже которого размещались художественные мастерские П. Печенкина, В. Смирнова, А. Безукладникова, В. Бороздина, Ю. Чернышева, В. Остапенко.

[8] Из письма Т. Гончаровой составителю от 07.02.03:

«Хочу только заметить, что будет неверным преувеличивать мою роль в интересующих вас событиях, а также роль комсомольской газеты, ценностные ориентиры которой формировались в духоте закрытой брежневской системы /.../.

Факт рождения в культурном пространстве Перми в конце 1970-х некого сгущения творческого, духовного поля может быть поставлен в заслугу только самим «делателям процесса»: поэтам, художникам, актерам... «Кочегарам духа», в отличие от диссидентов конца 60-х проявившим свое инакомыслие в творческом противостоянии власти большинства и нашедшим внутреннюю свободу быть собой здесь, у себя дома. Этот процесс стал общим не только для провинций, но и для столиц: не случайно с такой радостной готовностью на предложения о проведении в Перми творческих всесоюзных семинаров откликались руководители литературных объединений при журналах «Юность», «Уральский следопыт», «Техника молодежи», «Вокруг света» /.../»

[9] «Топография густая треснувших зимою губ» – строчка из стихотворения В. Кальпиди «Пермь». Опубл.: Кальпиди В. Пласты. Свердловск, 1990. С. 66.

[10] Фрагмент-поэма «обмеР», опубл.: там же. С. 157.

[11] Строчка из поэмы «Распахнутые глаза». Опубл.: там же. С. 165.

[12] См. тексты В. Кальпиди: «Дочери» («Я копил тебя в этой снующей стране...»), «Я глазею в окно...», «Ремарки», «В пути» – из книги «Пласты», 1990), «Стихи, написанные на шестнадцатилетие дочери» – из книги «Мерцание», 1995.

[13] Лаврентьев В. Город: книга стихов. Пермь, 1990.

[14] Программа «Собеседник» Пермского областного ТВ, с участием В. Кальпиди, сентябрь 1988 г.

| Продoлжeниe | K Oглaвлeнию |